QUANDO O MUNDO FICOU ÓRFÃO

A Ocidente, o início da caminhada foi simples, e tranquilamente gratificante, porque ninguém estava sozinho: Deus estava com todos os homens, em todos os fenómenos naturais, em todas as manifestações de sabedoria e em todos os pequenos gestos do quotidiano. A demanda científica encaixava neste molde como qualquer outra expressão da Natureza Humana: era o desvendar do Livro da Natureza, que Deus nos deixara juntamente com o Livro da Revelação. Como tal, tinha que seguir as Escrituras e confirmá-las. A Ciência e a Religião eram duas faces da mesma moeda e foram-no enquanto a acumulação de dados científicos o permitiu –– porque estes cientistas, à semelhança da sociedade que os rodeava, eram crentes; e porque ninguém gosta da ideia de ficar órfão, completamente sozinho num planeta aleatório suspenso no vácuo, no seio de uma Natureza que afinal não espelha as intenções de Deus e como tal não tem, de todo em todo, qualquer espécie de moral.

No caso concreto da crença cristã da nossa herança ocidental, foi o tempo de duração da vida na Terra que fez começar a ruir um edifício muito belo e muito complexo, construído laboriosamente durante séculos e séculos.

No livro do Apocalipse, São João deixa clara a tendência celestial para a contagem do tempo em períodos de mil anos –– os mil anos de império de Cristo com os santos, os mil anos em que Satanás anda à solta com a Besta e as nações de Gog e Magog, todos sugerem tendências milenares na actividade divina. Depois, aparece uma passagem curta no terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro, uma carta dirigida aos crentes exactamente sobre o tema do milénio e do regresso do reino de Deus. Pedro afirma, com vários dos seus pares, que a próxima destruição do mundo (aquilo a que viria a chamar-se a Conflagração Final) será pelo fogo. Não nos dá datas precisas para o evento, mas afirma, de forma oracular, que Deus faz num dia o que o homem faz em mil anos. Este é, para os seus leitores e ouvintes, um oráculo confortável devido à sua familiaridade: o mesmo tema aparece no Antigo Testamento, nas palavras do Salmo 90: “Pois mil anos ao Vosso olhar são como ontem depois de ter passado e como uma vigília nocturna”. Da combinação destas três contribuições, nasceu o raciocínio que havia de guiar o pensamento europeu até ao início do século XIX: se Deus faz num dia o que o homem faz em mil anos, e se em seis dias Deus criou a Terra, então o tempo de duração da vida na Terra deverá ser de seis mil anos, mais mil anos representativos do sétimo dia, em que Deus descansou –– e que, por seu turno, representam os mil anos de glória do reinado de Cristo com os santos. Até a Geologia começar a tornar estes números insustentáveis, todos os raciocínios que se fizeram sobre a Terra fizeram-se a pensar em sete mil anos de existência. Sete mil anos é um período plausível. A inteligência humana consegue medi-lo. Foi extrapolado a partir das Escrituras. Durante muitos séculos de progresso científico, os cientistas eram crentes, acumulavam dados novos que assombravam os seus contemporâneos, e continuavam a confiar nas Escrituras como primeira fonte da sua informação. A introdução generalizada da microscopia, na segunda metade do século XVII, foi recebida como uma revelação do poder divino ainda mais assombrosa do que o que seria possível pensar antes –– abaixo do limite de resolução dos nossos olhos, Deus criara um mundo tão perfeitamente organizado como o nosso; e, provavelmente, abaixo desse mundo existiam ainda outros. No início do século XVIII, quando Isaac Newton descobriu as leis da gravidade, pensou ter descoberto a face matemática de Deus –– e foi exactamente este lado transcendente das suas equações que criou tanto entusiasmo na sociedade que o rodeava.

Mas, por esta altura, já todo o conhecimento europeu recolhido e catalogado se engrossava como uma vaga cada vez mais espessa prestes a desabar sobre a credibilidade das Escrituras como fonte de toda a informação original sobre os fenómenos universais. Durante o Iluminismo, a noção da complexidade do Universo levara Newton a sugerir que os seis dias da Criação teriam sido inimaginavelmente longos, para dar a Deus o tempo necessário para executar toda a Sua obra –– e só depois disso é que, graças a um esforço especial dos anjos, a Terra teria começado a rodar cada vez mais depressa sobre o seu eixo até atingir as 24 horas de rotação diária agora conhecidas, tendo nesse processo de aceleração ficado inclinada e achatada nos pólos. Por muito respeito que Newton merecesse, esta ideia dos anjos a fazerem a Terra girar cada vez mais depressa não angariara quaisquer seguidores no próprio século XVIII. No século XIX, era já consensual que por “dias da Criação” devíamos entender “épocas da criação”, sendo “dia” uma metáfora bíblica para a unidade de tempo (a “época”) que Deus levara a construir uma determinada parte do mundo. Sendo assim, o tempo exacto da Criação deixava de ser problemático. E, já que, de qualquer forma, Deus ficara insatisfeito com o rumo dos acontecimentos e enviara o Dilúvio para apagar da face Terra todas as formas de vida que não estivessem na Arca, também era praticamente consensual que a cronologia dos acontecimentos terrenos só devia começar a partir do momento em que as águas baixavam e a Arca pousava no Monte Ararat.

O grande drama deste esquema aparentemente sensato é que, contrariamente ao que acontecera até ao disparo das Descobertas, no fim do século XVIII os mapas do mundo estavam completos e os europeus conheciam praticamente todas as espécies animais que o povoavam, incluindo colibris e ornitorrincos. Cientificamente, o cenário começava a tornar-se impraticável: mesmo construído com a ajuda de Deus, que espécie de engenho de madeira erguido por mãos humanas seria suficientemente leve para flutuar e suficientemente vasto para manter vivas e férteis lá dentro, durante quarenta dias, milhares de espécies animais oriundas de climas tão diversificados e com rotinas tão antagónicas? Como manter o leão tranquilo ao lado da gazela? Como sustentar na mesma nave o urso polar e o canguru? E todas as plantas do mundo? Como explicar a sobrevivência da savana, ou da floresta tropical húmida, ou da modesta tundra do Ártico?

Ofereceram-se soluções de conciliação do conhecimento científico com o texto bíblico, mas todas tão fantasiosas que mesmo os mais crentes e piedosos dos cientistas se afastaram prudentemente dos seus proponentes. As montanhas mais altas teriam formado ilhas, para onde a inspiração divina conduzira muitos destes animais exóticos, a quem o castigo não era destinado. Deus só mandara o Dilúvio para as terras habitadas pelo homem, e a maioria destas novas espécies vivia em paraísos intocados pela malícia humana. Quando Deus diz a Moisés “leva os animais contigo”, está a dizer-lhe “leva os animais que estão ao pé de ti” –– os outros animais, muito provavelmente, teriam sido fruto de uma nova Criação operada na remodelação do mundo subsequente ao Dilúvio. De todos estes esforços de exegese delineavam-se, já, dois entraves de maior monta na conciliação entre as Escrituras e os dados científicos: o Dilúvio, que sempre se pensara ter moldado a face inteira do planeta, parecia agora estar a regredir para uma região do globo cada vez mais limitada; e a ideia da criação pós-diluviana de toda a fauna exótica choca de frente com todo o conhecimento já acumulado sobre ossadas fósseis de animais aparentemente muito semelhantes, e que dão todos os sinais, pela posição dos ossos e pelos estratos rochosos onde se encontram, de terem vivido muito antes do Dilúvio.

Apesar de tudo, a subalternização do Dilúvio era mais fácil de digerir. A meio do século XIX, o famoso geólogo britânico Charles Lyell já podia dizer num debate público “olhe, Reverendo, encharque a bacia do Jordão em tantas grandes cheias quantas lhe aprouver”, que a maior parte da audiência ria e batia palmas, como aliás fazia com a maior parte das famosas grandes tiradas deste homem que começara a sua vida activa como advogado de barra e sabia das artes de electrizar audiências. A passagem do tempo bíblico de sete mil anos de vida na Terra para o Tempo Profundo da Geologia de hoje, essa, requeria uma mudança de paradigma tão radical e perturbante que foi debatida amargamente por colegas de profissão e só se resolveu com um primeiro separar das águas.

Em 1795, o geólogo James Hutton publica Theory of the Earth, um livro de mais de mil páginas que vai ficar na história como o disparador do Grande Cisma. Hutton olha para a Terra, analisa as suas rochas e as formações que aparecem, estuda os fundos oceânicos, e não vê sinais de criações nem de catástrofes. Apenas vê ciclos. Vê novas rochas a formarem-se no fundo oceânico por obra do calor actuando sob pressão, vê que essas rochas vão subindo cada vez mais acima do nível do mar, e vê que, entretanto, a chuva, a neve, o vento, e todas as outras formas de erosão vão arrastando os cumes montanhosos para a bacia dos rios, acabando por devolvê-los ao mar. A esta teoria de funcionamento da superfície da Terra Hutton dá o nome de Vulcanismo: a modelação é feita por efeitos cumulativos de forças minúsculas e alterações infinitesimais, que, no fim, produzem alterações idênticas às de um cataclismo súbito. Para que isto possa acontecer, é necessária uma enorme quantidade de tempo –– basta recordar que, em toda a história registada, nunca se verificou nenhuma destas alterações. Esta sucessão infinita de ciclos torna desnecessária qualquer intervenção divina. Escusado será dizer, também não revela quaisquer sinais de ter ocorrido uma catástrofe com as proporções do Dilúvio no ano 2200 A.C., data que lhe era frequentemente atribuída. Perante o peso incontornável das suas próprias descobertas, Hutton conclui com a frase que vai mudar tudo:

“Não encontramos qualquer vestígio de um princípio, nem qualquer prenúncio de um fim”.

Repare-se que o autor não nega a narrativa bíblica: apenas afirma não ter encontrado registos geológicos do que lá vem relatado, nem no que toca à Criação nem no que respeita à preparação para a Conflagração Final. Hutton teve bastantes seguidores, mas também teve muitos detractores. Entre estes, um dos ataques mais frequentes que lhe fazem é de estar a incitar a sociedade ao ateísmo, por escrever em desacordo com as Escrituras. Hutton é crente, e sofre sinceramente com este tipo de acusações, que alastram depois da sua morte em 1797.

Em defesa do Mestre, o seu antigo discípulo John Playfair publica um síntese do Theory of the Earth que seja mais facilmente legível pelos colegas e pelos cidadãos interessados (o estilo arrevesado e repetitivo de Hutton poderia ter causado dificuldades de leitura e assim facilitar mal-entendidos). Na introdução, chama a atenção para uma distribuição de papeis muito simples que iliba Hutton de qualquer pecado de ateísmo: os cientistas só têm que entender as leis da Natureza e como funcionam, não lhes compete explicar o porquê desse funcionamento, sendo essa a missão do teólogo. É a primeira vez que alguém vindo da comunidade científica defende em público que a ciência e a religião devem ocupar campos separados e tratar de assuntos separados. Todo o espírito do tempo está a encaminhar-se nessa direcção.

Sem Dilúvio, sem tempo mensurável de existência, a Terra estava a escapar cada vez mais à sua antiga aliança harmoniosa com as Escrituras. Para manter a ordem no planeta ainda restava, no entanto, o homem feito à imagem de Deus.

É costume associarmos esta última machadada na ciência como forma de crença ao trabalho de Charles Darwin; mas, na realidade, a remoção do homem do seu pedestal divino foi feita antes por um autodidacta com muitas leituras e muitas ideias, especializado em produzir manuais e enciclopédias. Robert Chambers esteve alguns anos escondido numa casinha de campo na Escócia até produzir Os Vestígios da Criação, um livro que publicou em 1841 sob anonimato absoluto. À evolução chamava ele desenvolvimento. Algumas das suas explicações “científicas” para a diversificação das espécies eram fantasiosas e claramente malfundadas. Mas sim, a versão da ascendência humana se encontrar nalgum primata já desaparecido aparecia lá com todas as letras. O escândalo causado por este livro foi avassalador, e Darwin seguiu-o com atenção, preparando cuidadosamente o caminho para a perturbação dos seus contemporâneos por uma nova obra que, desta vez, seria bem fundamentada e teria sólidas básicas científicas –– a obra de mais um geólogo, como todos os outros que já tinham iniciado o processo de cindir a ciência da religião. A passagem que se segue, datada de 1859, da autoria do geólogo Adam Sedgwick, um dos professores que Darwin mais respeitou e temeu, em resposta à oferta pelo autor de uma primeira edição de A Origem das Espécies cuidadosamente dedicada e autografada, expressa bem o desespero de quem se sente na soleira da porta da orfandade:

“A coroa de glória da ciência orgânica é conseguir, através da causa final, ligar o material ao moral […] Você ignorou esta ligação; e, se percebi bem a sua intenção, fez o seu melhor em um ou dois casos para quebrá-la. Se fosse possível (o que, graças a Deus, não é possível) quebrá-la, a humanidade, na minha opinião, sofreria um dano que poderia brutalizá-la, e afundar a raça humana num grau de degradação mais baixo do que qualquer um em que já tenha caído desde o início da sua história registada”.

E assim foi. A Natureza moral que nos revelava o pensamento divino mergulhou nas trevas por baixo da grande placa tectónica da selecção natural como mecanismo organizador da diversidade da vida, e para todos os efeitos o mais amoral dos mecanismos concebíveis: é totalmente aleatória, funciona às cegas, não apresenta qualquer pretensão de castigar os maus e gratificar os bons, neste mundo ou em qualquer outro. O homem perdeu o seu lugar privilegiado à imagem e semelhança de Deus, e teve que encarar a sua própria existência como um mero acaso da Natureza. A orfandade desceu sobre o mundo, e a moralidade foi morrer longe. Ciência e religião dividiram os seus feudos.

E, paradoxalmente, no mundo perdido onde acabámos por morar, vêm hoje perguntar-nos, enquanto biólogos, as tais perguntas que estão reservadas para o foro da teologia. Quando começa a vida? Quando podemos dizer que um embrião tem individualidade? Será que o nosso código genético é a nossa alma? Mas nós, crentes ou não, só podemos reiterar o que Playfair já constatou há dois séculos. Podemos entender as leis e explicar como funcionam. Está fora do nosso alcance explicar porquê.

15/12/2009

26/11/2009

MAGAZINE: Tsunami - Tragédia, destruição, regeneração.

Provavelmente, muitas pessoas ainda recordarão a tragédia humanitária e a destruição causadas pelo Tsunami a 26 de Dezembro de 2004, que afectou várias localidades do Sueste Asiático[1] . Ondas enormes vindas do mar galgaram terra adentro a uma velocidade de 3-4m/s e com uma pressão hidrodinâmica de 400-800Kg/m2. Esta força da Natureza foi responsável pela destruição de viaturas, edifícios e pela morte de centenas de milhares de pessoas.

Mas, e a nível ecológico, quais as repercussões deste desastre em termos de ambiente e ecossistemas?

O Dr. Somsak Panha, professor na Chulalong University, na Tailândia, colaborou com associações que prestavam auxílio às vítimas desta calamidade, e, simultaneamente, realizou observações, recolhas e estudos para a sua Universidade. Durante a sua passagem por várias zonas do país, registou que a força das águas arrastara a maioria das árvores, excepto algumas palmeiras e coqueiros que se mantiveram resilientes. Deste modo, muitos caracóis de árvores pereceram devido à falta de abrigo.

Os pântanos apesar de serem, geralmente (e erroneamente), associados a territórios desprovidos de vida e sem relevância ambiental, a verdade é que são extremamente importantes a nível ecológico. Os pântanos são áreas planas com muita vegetação herbácea e arbustiva, com reduzido escoamento de águas, daí ser uma zona inundada[2]. Juntando a tudo isto a elevada decomposição de matéria orgânica, resulta um ecossistema diverso e característico destes locais. Voltando à realidade Asiática, as águas do mar chegaram às zonas pantanosas de água doce, tornando-as hipersalinas[3], o que levou à morte de todos os moluscos de água doce. Curiosamente, uma espécie exótica deu-se muito bem neste local, o caracol da espécie Pomacea canaliculata. Por ser resistente a condições extremas compreende-se por que é uma praga. Mas os moluscos não foram os únicos afectados neste local. Outros invertebrados também morreram, assim como alguns vertebrados que não conseguiram escapar. Foram diversas e profundas as alterações que ocorreram neste ecossistema único.

Na província de Ranong, situada na ilha de Kam, a erosão provocada pelo Tsunami dividiu duas populações de Amphidromus atricallosus, observando assim um fenómeno de vicariância. A vicariância é um mecanismo evolutivo que decorre de uma separação geográfica, normalmente através de uma barreira natural que impede que duas populações se encontrem. Essa barreira geográfica natural pode ser uma montanha, um rio, uma floresta muito densa, entre outras. Com o passar do tempo, se as populações não se encontrarem e não se cruzarem deixa de haver fluxo genético, formando-se duas subpopulações que irão adquirir características próprias, tornando-se distintas uma da outra. Com o tempo, este isolamento geográfico pode originar um processo de especiação, isto é, a formação de novas espécies.

Outra consequência das ondas gigantes foi a da dispersão dos agentes poluentes no mar, o que levou ao melhoramento de alguns habitats marinhos e ao reaparecimento em grande número de espécies que já se consideravam raras. Entre os animais que voltaram para repovoar aquele território, podem encontrar-se os caranguejos Emerita emertus, camarões, poliquetas (vermes) e moluscos do género Olivella sp.

Fonte:

Somsak Panha, Special Report: A survey of the impacts of the Southeast Asian Tsunami on some terrestrial invertebrates including molluscs, Unitas Malacologica Newsletter, number 22, June 2005

[2]As águas dos pântanos podem ser de três tipos: água doce, salobra ou salgada.

[3]Estas águas hipersalinas têm uma concentração 38-40ppt, quando a água do mar possui normalmente uma concentração de 25-30ppt.

24/11/2009

O APELO DA SELVA: O estranho caso da extinção dos ruivos

Bem. Era o que faltava. Agora, de repente, por causa de uma reportagem do National Geographic, meia dúzia de notícia, uma boa dose de blogues, e mais um anúncio à última novidade da Vodafone, desata toda a gente a dizer que os ruivos estão em vias da extinção.

Os ruivos. Uma pérola evolutiva.

Por muito que doa aos fieis devotos, é preciso recordar, uma vez mais, que nem tudo o que aparece no National Geographic é uma verdade científica estabelecida e escrita na pedra. Há hipóteses de trabalho, como esta que tantalizou os portugueses, que são extremamente sedutoras, parecem muito interessantes, chamam logo a atenção das pessoas, mas precisam de muito estudo, muito teste, muito controlo, muita verificação por outros colegas, até se poder dizer que estamos mesmo perante um dado científico. E este não é o caso, de maneira nenhuma. O argumento foi todo baseado nas ideias de ”uns geneticistas”, sem sequer sabermos o nome deles, nem onde tinham publicado os seus resultados. Isto é logo mau sinal. Assim que apareceram as primeiras notícias sobre a “extinção dos ruivos” fizeram-se logo vários estudos sérios sobre a hipótese, e o caso foi posto de lado como uma treta pura e simples. O gene dos ruivos é o gene de cor de cabelo mais raro de todos, e além de ser raro é recessivo, mas não está minimamente ameaçado de extinção. Há imensos genes raros e recessivos. Isso não quer dizer que desapareçam. Aliás, muitas vezes, no fim do dia, são exactamente esses genes raros e recessivos que salvam as populações quando, por exemplo, as condições ambientais mudam drasticamente.

Este gene, de facto, só existe em 1 a 2% da população mundial. A sua zona de maior incidência, onde vai dos 2 a 6% dos habitantes, está no Norte e no Oeste da Europa; e, daqui, passou para os descendentes destes povos em todo o mundo. O chamado redhead gene está localizado no cromossoma 16. Juntamente com o cabelo vermelho, causa uma pele muito branca, sardas, e sensibilidade aos ultravioletas. Tem outros efeitos colaterais, como estimulação de pontes dissulfido (e daí a ondulação do cabelo dos ruivos), sensibilidade acrescida à dor, maior facilidade de pequenas hemorragias internas, e (muito especulativo, isto) maior resistência aos anestésicos. O que esse gene produz é a mutação proteica MC1R, onde se dá a formação de níveis elevados do pigmento vermelho FEOMELANINA, em vez do pigmento normal EUMELANINA, que é mais escuro. É um gene recente: apareceu há qualquer tempo entre 100.000 e 20.000 anos, sendo que o Homo sapiens tem cerca de 1 milhão de anos. Pode ter sido mais difundido no Norte por conservar melhor a luz e o calor do que a pele mais escura, e também por ser sexualmente mais atractivo –– ah, imagine-se uma cabeleira vermelha contra um fundo todo branco, e o resto vem por acréscimo. Mas também pode ter sido varrido para fora de África for deriva evolutiva, por causa da sensibilidade da pele branca aos ultravioletas. Só podemos especular. Sabemos que os homens do Neanderthal também não eram estranhos ao ruivo. Mas era outro gene. A Natureza fazia experiências com o vermelho. Porquê, não tem que haver.

É importante ressalvar, para evitar mais fantasias de extinção, que ser raro e recessivo não implica ser frágil. O redhead gene é danado. Estão a ver aqueles cabo-verdianos ruivos? Traços fisionómicos africanos mas pele muito mais clara, olhos verdes, sardas, cabelo avermelhado em carapinha? Não tem nada que saber. Descendentes de negros trazidos de África para as ilhas desertas e de piratas holandeses que passavam a vida a rondar a costa. O gene encontrou o seu par e fez o que tinha a fazer. E deixou as suas marcas bem visíveis contra genes africanos dominantes como tudo. A beleza da genética, que é a beleza da humanidade, está nesta sua capacidade infinita de hipóteses combinatórias. E o tempo que um gene recessivo pode esperar, de geração em geração, até ser passado à descendência e encontrar um par que lhe sirva, já que a gente nunca sabe o que é que os nossos tetravós andaram exactamente a fazer? Se vos nascer um filho ruivo, isso não foi necessariamente por causa do canalizador da Lituânia que lá andou a fazer obras em casa. Há muito homem que só se lembra da sua ascendência irlandesa quando deixa crescer a barba e ela vem toda vermelha, ao contrário do cabelo. Muito respeitinho por este gene. Ele esperneia.

Já agora, para limpar bem o ar, convém esclarecer que a ideia da tal campanha da Vodafone que pôs toda a gente em polvorosa (“ouvi dizer que os ruivos estavam em vias de extinção e então convidei os meus amigos ruivos do mundo inteiro para uma grande festa na Praça Vermelha…”) também não tem nada de novo. Na cidade de Breda, na Holanda, celebra-se todos os anos, no primeiro fim de semana se Setembro, o festival REDHEADAY, em que se juntam milhares de ruivos naturais de 20 países diferentes. Dedicam-se a várias actividades lúdicas, todas ligadas à cor vermelha. Não tem sponsors. É todo patrocinado pelo governo. E claro, nesse festival os participantes vestem-se de verde. É a cor da roupa dos duendes. Que são ruivos. Como tudo o que é raro, o ruivo é pródigo em mitologias associadas. Do panteão celta então, onde havia montes deles, nem se fala.

Os ruivos. Uma pérola evolutiva.

Por muito que doa aos fieis devotos, é preciso recordar, uma vez mais, que nem tudo o que aparece no National Geographic é uma verdade científica estabelecida e escrita na pedra. Há hipóteses de trabalho, como esta que tantalizou os portugueses, que são extremamente sedutoras, parecem muito interessantes, chamam logo a atenção das pessoas, mas precisam de muito estudo, muito teste, muito controlo, muita verificação por outros colegas, até se poder dizer que estamos mesmo perante um dado científico. E este não é o caso, de maneira nenhuma. O argumento foi todo baseado nas ideias de ”uns geneticistas”, sem sequer sabermos o nome deles, nem onde tinham publicado os seus resultados. Isto é logo mau sinal. Assim que apareceram as primeiras notícias sobre a “extinção dos ruivos” fizeram-se logo vários estudos sérios sobre a hipótese, e o caso foi posto de lado como uma treta pura e simples. O gene dos ruivos é o gene de cor de cabelo mais raro de todos, e além de ser raro é recessivo, mas não está minimamente ameaçado de extinção. Há imensos genes raros e recessivos. Isso não quer dizer que desapareçam. Aliás, muitas vezes, no fim do dia, são exactamente esses genes raros e recessivos que salvam as populações quando, por exemplo, as condições ambientais mudam drasticamente.

Este gene, de facto, só existe em 1 a 2% da população mundial. A sua zona de maior incidência, onde vai dos 2 a 6% dos habitantes, está no Norte e no Oeste da Europa; e, daqui, passou para os descendentes destes povos em todo o mundo. O chamado redhead gene está localizado no cromossoma 16. Juntamente com o cabelo vermelho, causa uma pele muito branca, sardas, e sensibilidade aos ultravioletas. Tem outros efeitos colaterais, como estimulação de pontes dissulfido (e daí a ondulação do cabelo dos ruivos), sensibilidade acrescida à dor, maior facilidade de pequenas hemorragias internas, e (muito especulativo, isto) maior resistência aos anestésicos. O que esse gene produz é a mutação proteica MC1R, onde se dá a formação de níveis elevados do pigmento vermelho FEOMELANINA, em vez do pigmento normal EUMELANINA, que é mais escuro. É um gene recente: apareceu há qualquer tempo entre 100.000 e 20.000 anos, sendo que o Homo sapiens tem cerca de 1 milhão de anos. Pode ter sido mais difundido no Norte por conservar melhor a luz e o calor do que a pele mais escura, e também por ser sexualmente mais atractivo –– ah, imagine-se uma cabeleira vermelha contra um fundo todo branco, e o resto vem por acréscimo. Mas também pode ter sido varrido para fora de África for deriva evolutiva, por causa da sensibilidade da pele branca aos ultravioletas. Só podemos especular. Sabemos que os homens do Neanderthal também não eram estranhos ao ruivo. Mas era outro gene. A Natureza fazia experiências com o vermelho. Porquê, não tem que haver.

É importante ressalvar, para evitar mais fantasias de extinção, que ser raro e recessivo não implica ser frágil. O redhead gene é danado. Estão a ver aqueles cabo-verdianos ruivos? Traços fisionómicos africanos mas pele muito mais clara, olhos verdes, sardas, cabelo avermelhado em carapinha? Não tem nada que saber. Descendentes de negros trazidos de África para as ilhas desertas e de piratas holandeses que passavam a vida a rondar a costa. O gene encontrou o seu par e fez o que tinha a fazer. E deixou as suas marcas bem visíveis contra genes africanos dominantes como tudo. A beleza da genética, que é a beleza da humanidade, está nesta sua capacidade infinita de hipóteses combinatórias. E o tempo que um gene recessivo pode esperar, de geração em geração, até ser passado à descendência e encontrar um par que lhe sirva, já que a gente nunca sabe o que é que os nossos tetravós andaram exactamente a fazer? Se vos nascer um filho ruivo, isso não foi necessariamente por causa do canalizador da Lituânia que lá andou a fazer obras em casa. Há muito homem que só se lembra da sua ascendência irlandesa quando deixa crescer a barba e ela vem toda vermelha, ao contrário do cabelo. Muito respeitinho por este gene. Ele esperneia.

Já agora, para limpar bem o ar, convém esclarecer que a ideia da tal campanha da Vodafone que pôs toda a gente em polvorosa (“ouvi dizer que os ruivos estavam em vias de extinção e então convidei os meus amigos ruivos do mundo inteiro para uma grande festa na Praça Vermelha…”) também não tem nada de novo. Na cidade de Breda, na Holanda, celebra-se todos os anos, no primeiro fim de semana se Setembro, o festival REDHEADAY, em que se juntam milhares de ruivos naturais de 20 países diferentes. Dedicam-se a várias actividades lúdicas, todas ligadas à cor vermelha. Não tem sponsors. É todo patrocinado pelo governo. E claro, nesse festival os participantes vestem-se de verde. É a cor da roupa dos duendes. Que são ruivos. Como tudo o que é raro, o ruivo é pródigo em mitologias associadas. Do panteão celta então, onde havia montes deles, nem se fala.

FACTÓIDE: O esticador

Se o DNA de uma pessoa fosse todo esticado, ia e vinha da Terra à Lua cerca de 8000 vezes.

16/11/2009

ENSAIO: A Ciência dos Bem-Nascidos

O inglês Francis Galton cunhou a palavra "eugenia" a partir do grego "eugenés", ou seja, "bem nascido". Portanto, esticando um bocado a corda, foi fácil declarar que a Eugenia, oficialmente criada na Grã-Bretanha em 1883, já era uma ideia corrente na Antiguidade Clássica. Sempre era mais bonita. Os Gregos já tinham por prática envidar esforços no sentido de ir diminuindo os números dos menos equipados para o funcionamento da sociedade. Os primeiros eugenistas britânicos gostavam de repetir esta memória, evitando até o esclarecimento de que por menor capacidade de integração na sociedade se aplicava fosse por tolice ou por aleijão. Dizer isto causava menos desconforto, e era francamente menos chocante, do que a noção subjacente à eugenia de que, já que se nem todos os indivíduos são dotados das melhores qualidades físicas e mentais, nem todos podem ter o direito a reproduzir-se.

A ideia pode ter conhecido variações mais ou menos interessantes, mas a eugenia tal como a conhecemos hoje ganhou os seus primeiros contornos no início do século XIX, nomeadamente com o trabalho de Thomas Malthus. Os seus estudos sobre as “leis” da inevitabilidade biológica da sobrepopulação assombraram sobretudo a alta finança europeia, que ouviu o estatístico francês com muita atenção. Malthus fez notar que não era de forma nenhuma impossível que, com cruzamentos selectivos “pode ocorrer entre os homens, por métodos idênticos aos praticados nos animais, um certo grau de melhoramento”. Mas acrescentou, muito claramente, “como a raça humana não pode ser atingida por esta via, a menos que condenemos todos os maus espécimes ao celibato, não é provável que se generalize a atenção ao cruzamento selectivo”.

Claro que, ao fazer a afirmação pela negativa, Malthus estava, na realidade, a estimular os seus colegas a atacarem-na pela positiva. E não foram poucos os que lhe responderam ao repto.

Por exemplo, em 1850 o cientista francês Prosper Lucas escreveu um dos tratados sobre hereditariedade mais lidos e circulados do período. O tratado continha as árvores genealógicas das características morais e mentais de criminosos condenados, com um pedido veemente endereçado ao governo francês para que impedisse a continuação da propagação destas linhagens, para que, desta forma, a criminalidade fosse desaparecendo de geração para geração e a sociedade francesa melhorasse substancialmente.

Depois de Mendel e Malthus, seria Darwin o cientista a contribuir de seguida para o estabelecimento da eugenia. O pai da eugenia, o cientista, viajante, geógrafo e estatístico Francis Galton, começou a publicar ensaios sobre a hereditariedade humana e as políticas sociais em 1865, pouco depois de ter lido A Origem das Espécies. A evolução deu a Galton as ideias que faltavam para formar o núcleo duro da eugenia: o significado das variações hereditárias nos cruzamentos domésticos, a sobrevivência do mais apto na luta pela vida, a analogia entre os cruzamentos domésticos e a selecção natural. Estas ideias foram desenvolvidas substancialmente no livro Hereditary Genius, de 1869, que é considerado, ainda hoje, como o texto fundador da eugenia.

Embora muitos cientistas europeus de grande nível, como o próprio Darwin, se sentissem atraídos pelo conceito de controlar a hereditariedade humana no sentido de melhorar as suas populações, a verdade é que, até ao fim do século XIX, a repugnância moral e política pela interferência na reprodução humana continuaram a impedir que os argumentos eugénicos se transformassem em acções. Basicamente, os seguidores de Galton defendiam que, à medida que evoluía, a sociedade se tornava cada vez mais capaz de proteger os seus membros mais frágeis e menos capazes de adaptação –– mas essa mesma sociedade poderia melhorar muito mais rapidamente se, ao mesmo tempo, se tomassem medidas expeditivas para que esses mesmos desadaptados não deixassem descendência, por forma a irem sendo eliminados geneticamente. No entanto, de início nenhum país europeu quis enveredar por este tipo de políticas.

As atitudes sociais só começaram a mudar no final do século XIX, quando as consequências mais perniciosas da revolução industrial deram lugar a uma atmosfera generalizada de pessimismo que fez com que, em vez de evolução, se passasse a falar em degeneração. O crime, os vícios, a entrada das mulheres para o mercado de trabalho, a imigração, a vida em ambientes maioritariamente urbanos, eram geralmente acusados da sua ocorrência. A crença generalizada de que as "doenças dos pobres", como a tuberculose, a síflis, o alcoolismo e os problemas mentais, eram hereditárias, tornava a perspectiva ainda mais alarmante e começou a levar a apelos para que não se perpetuasse a cadeia de "multiplicação rápida dos inadaptados". Galton insistia que a sociedade estava a sustentar mais do que podia e ou começava a aplicar sistematicamente a selecção dos seus melhores espécimes para reprodução em cada geração, fazendo em poucas gerações o que a selecção natural faz em milénios, ou acabaria completamente degenerada.

Na última década do século XIX, o biólogo austríaco August Weissman anuncia, pela primeira vez, que o material genético contido do núcleo é "imortal" (no sentido em que se transmite de geração em geração sem nunca se alterar, ao longo de toda uma linhagem), e que é ele que assegura a transmissão dos caracteres hereditários, em total independência dos restantes acontecimentos celulares. Isto, obviamente, é música para os ouvidos de quem defende teorias de engenharia social segundo as quais os "inadaptados" não devem reproduzir-se: se a mensagem hereditária é imortal e não há nada que possa alterá-la, então, logicamente, um inadaptado só poderá dar origem a mais inadaptados.

É sempre difícil dizermos se cientistas como Francis Galton são neutros em relação ao material científico que produzem e é a sociedade que se apropria dos seus dados para legitimar políticas moralmente complexas, ou se os próprios cientistas já tinham, à partida, essas mesmas ideias, e apenas procuraram dar-lhes uma qualquer forma de validação científica. O que é certo é que, depois de Weissman e do aproveitamento que Galton fez da sua teoria da imortalidade da linhagem germinal, começou a ser vulgar encontrarmos nas publicações científicas passagens como esta, de Karl Pearson, o primeiro Professor de Eugenia da London University: "Nenhum conjunto de espécimes degenerado e pobre de espírito poderá alguma vez dar a origem a populações saudáveis e produtivas pelos efeitos acumulados de boa educação, boa legislação, e boas condições sanitárias. Gastámos o nosso dinheiro no ambiente onde afinal é a hereditariedade quem ganha". Embora os eugenistas tenham sido sempre uma minoria, e tenham encontrado resistência sobretudo nos países em que a tradição dos sistemas nacionais de saúde já se encontrava bem desenvolvida e enraizada, despertavam suficiente curiosidade e eram suficientemente sedutores para constituírem sociedades em numerosos países, e ocuparem novas cátedras em numerosas universidades. Em 1930, o eugenista inglês Wicksteed Armstrong não hesitou em escrever no seu livro The Survival of the Unfittest: "Para diminuir a fertilidade perigosa dos inadaptados há três métodos: a câmara letal, a segregação e a esterilização".

É preciso ver que nem todas as propostas dos eugenistas chegavam a estes extremas, e nem todas vinham da extrema-direita ou se destinavam a purificações raciais de cariz proto-nazi. Na Dinamarca, entre 1930 e 1949, esterilizaram-se mais de 8.500 pessoas na tentativa de erradicar anormalidades sexuais e físicas, ao abrigo de uma lei de 1929 que, nas palavras do médico dinamarquês Tage Kemp, visava permitir à sociedade "tornar as condições de vida toleráveis para todos". Na Suécia, onde o Estado criou em 1921 o Instituto para a Biologia da Raça em associação com a Universidade de Upsala, pelo menos 15.000 doentes mentais foram esterilizados por razões de eugenia ao abrigo de uma lei aprovada em 1934, destinada a "proteger os indivíduos do sofrimento individual causado pela hereditariedade".

Mas o país de políticas eugénicas mais activas antes de 1930 foi de longe os Estados Unidos. Em 1920, 24 estados já tinham aprovado leis de esterilização, aplicadas sobretudo aos pobres (e negros) trancados em instituições psiquiátricas. No total, cerca de 70.000 pessoas foram esterilizadas nos EUA entre 1909 e 1930.

É verdade que estas políticas caíram totalmente em desuso no Ocidente depois do pesadelo Nazi –– mas quantos não se sentem tentados a aplicados, e quantos não voltam a levantar a voz em defesa da sua aplicação?

A ideia pode ter conhecido variações mais ou menos interessantes, mas a eugenia tal como a conhecemos hoje ganhou os seus primeiros contornos no início do século XIX, nomeadamente com o trabalho de Thomas Malthus. Os seus estudos sobre as “leis” da inevitabilidade biológica da sobrepopulação assombraram sobretudo a alta finança europeia, que ouviu o estatístico francês com muita atenção. Malthus fez notar que não era de forma nenhuma impossível que, com cruzamentos selectivos “pode ocorrer entre os homens, por métodos idênticos aos praticados nos animais, um certo grau de melhoramento”. Mas acrescentou, muito claramente, “como a raça humana não pode ser atingida por esta via, a menos que condenemos todos os maus espécimes ao celibato, não é provável que se generalize a atenção ao cruzamento selectivo”.

Claro que, ao fazer a afirmação pela negativa, Malthus estava, na realidade, a estimular os seus colegas a atacarem-na pela positiva. E não foram poucos os que lhe responderam ao repto.

Por exemplo, em 1850 o cientista francês Prosper Lucas escreveu um dos tratados sobre hereditariedade mais lidos e circulados do período. O tratado continha as árvores genealógicas das características morais e mentais de criminosos condenados, com um pedido veemente endereçado ao governo francês para que impedisse a continuação da propagação destas linhagens, para que, desta forma, a criminalidade fosse desaparecendo de geração para geração e a sociedade francesa melhorasse substancialmente.

Depois de Mendel e Malthus, seria Darwin o cientista a contribuir de seguida para o estabelecimento da eugenia. O pai da eugenia, o cientista, viajante, geógrafo e estatístico Francis Galton, começou a publicar ensaios sobre a hereditariedade humana e as políticas sociais em 1865, pouco depois de ter lido A Origem das Espécies. A evolução deu a Galton as ideias que faltavam para formar o núcleo duro da eugenia: o significado das variações hereditárias nos cruzamentos domésticos, a sobrevivência do mais apto na luta pela vida, a analogia entre os cruzamentos domésticos e a selecção natural. Estas ideias foram desenvolvidas substancialmente no livro Hereditary Genius, de 1869, que é considerado, ainda hoje, como o texto fundador da eugenia.

Embora muitos cientistas europeus de grande nível, como o próprio Darwin, se sentissem atraídos pelo conceito de controlar a hereditariedade humana no sentido de melhorar as suas populações, a verdade é que, até ao fim do século XIX, a repugnância moral e política pela interferência na reprodução humana continuaram a impedir que os argumentos eugénicos se transformassem em acções. Basicamente, os seguidores de Galton defendiam que, à medida que evoluía, a sociedade se tornava cada vez mais capaz de proteger os seus membros mais frágeis e menos capazes de adaptação –– mas essa mesma sociedade poderia melhorar muito mais rapidamente se, ao mesmo tempo, se tomassem medidas expeditivas para que esses mesmos desadaptados não deixassem descendência, por forma a irem sendo eliminados geneticamente. No entanto, de início nenhum país europeu quis enveredar por este tipo de políticas.

As atitudes sociais só começaram a mudar no final do século XIX, quando as consequências mais perniciosas da revolução industrial deram lugar a uma atmosfera generalizada de pessimismo que fez com que, em vez de evolução, se passasse a falar em degeneração. O crime, os vícios, a entrada das mulheres para o mercado de trabalho, a imigração, a vida em ambientes maioritariamente urbanos, eram geralmente acusados da sua ocorrência. A crença generalizada de que as "doenças dos pobres", como a tuberculose, a síflis, o alcoolismo e os problemas mentais, eram hereditárias, tornava a perspectiva ainda mais alarmante e começou a levar a apelos para que não se perpetuasse a cadeia de "multiplicação rápida dos inadaptados". Galton insistia que a sociedade estava a sustentar mais do que podia e ou começava a aplicar sistematicamente a selecção dos seus melhores espécimes para reprodução em cada geração, fazendo em poucas gerações o que a selecção natural faz em milénios, ou acabaria completamente degenerada.

Na última década do século XIX, o biólogo austríaco August Weissman anuncia, pela primeira vez, que o material genético contido do núcleo é "imortal" (no sentido em que se transmite de geração em geração sem nunca se alterar, ao longo de toda uma linhagem), e que é ele que assegura a transmissão dos caracteres hereditários, em total independência dos restantes acontecimentos celulares. Isto, obviamente, é música para os ouvidos de quem defende teorias de engenharia social segundo as quais os "inadaptados" não devem reproduzir-se: se a mensagem hereditária é imortal e não há nada que possa alterá-la, então, logicamente, um inadaptado só poderá dar origem a mais inadaptados.

É sempre difícil dizermos se cientistas como Francis Galton são neutros em relação ao material científico que produzem e é a sociedade que se apropria dos seus dados para legitimar políticas moralmente complexas, ou se os próprios cientistas já tinham, à partida, essas mesmas ideias, e apenas procuraram dar-lhes uma qualquer forma de validação científica. O que é certo é que, depois de Weissman e do aproveitamento que Galton fez da sua teoria da imortalidade da linhagem germinal, começou a ser vulgar encontrarmos nas publicações científicas passagens como esta, de Karl Pearson, o primeiro Professor de Eugenia da London University: "Nenhum conjunto de espécimes degenerado e pobre de espírito poderá alguma vez dar a origem a populações saudáveis e produtivas pelos efeitos acumulados de boa educação, boa legislação, e boas condições sanitárias. Gastámos o nosso dinheiro no ambiente onde afinal é a hereditariedade quem ganha". Embora os eugenistas tenham sido sempre uma minoria, e tenham encontrado resistência sobretudo nos países em que a tradição dos sistemas nacionais de saúde já se encontrava bem desenvolvida e enraizada, despertavam suficiente curiosidade e eram suficientemente sedutores para constituírem sociedades em numerosos países, e ocuparem novas cátedras em numerosas universidades. Em 1930, o eugenista inglês Wicksteed Armstrong não hesitou em escrever no seu livro The Survival of the Unfittest: "Para diminuir a fertilidade perigosa dos inadaptados há três métodos: a câmara letal, a segregação e a esterilização".

É preciso ver que nem todas as propostas dos eugenistas chegavam a estes extremas, e nem todas vinham da extrema-direita ou se destinavam a purificações raciais de cariz proto-nazi. Na Dinamarca, entre 1930 e 1949, esterilizaram-se mais de 8.500 pessoas na tentativa de erradicar anormalidades sexuais e físicas, ao abrigo de uma lei de 1929 que, nas palavras do médico dinamarquês Tage Kemp, visava permitir à sociedade "tornar as condições de vida toleráveis para todos". Na Suécia, onde o Estado criou em 1921 o Instituto para a Biologia da Raça em associação com a Universidade de Upsala, pelo menos 15.000 doentes mentais foram esterilizados por razões de eugenia ao abrigo de uma lei aprovada em 1934, destinada a "proteger os indivíduos do sofrimento individual causado pela hereditariedade".

Mas o país de políticas eugénicas mais activas antes de 1930 foi de longe os Estados Unidos. Em 1920, 24 estados já tinham aprovado leis de esterilização, aplicadas sobretudo aos pobres (e negros) trancados em instituições psiquiátricas. No total, cerca de 70.000 pessoas foram esterilizadas nos EUA entre 1909 e 1930.

É verdade que estas políticas caíram totalmente em desuso no Ocidente depois do pesadelo Nazi –– mas quantos não se sentem tentados a aplicados, e quantos não voltam a levantar a voz em defesa da sua aplicação?

12/11/2009

NOTA BENE: Ciência e Solidariedade

A Associação Viver a Ciência (VaC), é uma associação constituída por cientistas que têm por objectivo geral divulgar o trabalho científico e envolver a comunidade na investigação científica - para saber mais, consultar: http://viveraciencia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=73

Entre os vários projectos em que esta equipa está envolvida, destaco o “Simbiontes”, que passo a divulgar:

“A Associação Viver a Ciência (VaC) tem vindo a desenvolver a primeira edição do Simbiontes, um projecto cuja estreia consistiu numa parceria com o IPO de Lisboa e o Ar.Co e visa a angariação de fundos para a investigação em cancro realizada em Portugal.

Dia 28 de Novembro às 17h serão leiloados no Chiado Plaza, em Lisboa, 13 telas e 27 ilustrações produzidas por crianças em ambulatório no IPO, que participaram em oficinas de arte e ciência desenvolvidas pela VaC e pelo Ar.Co. A exposição dos quadros ficará patente ao publico até ao Natal. Os fundos obtidos com o leilão e com as actividades associadas a esta edição do Simbiontes serão para aplicar posteriormente na investigação em cancro, mediante concurso.

Paralelamente, haverá, também no Chiado, uma loja com os produtos alimentares premiados com o rótulo “Sabor do Ano 2009”. O lucro de vendas destes produtos revertem para o projecto “Simbiontes”.

Para que estas duas actividades possam ser bem sucedidas precisamos de voluntários para estar no local dos eventos, no Chiado, - em slots de 4 horas- e ajudar a coordenar a exposição e/ou o processo de venda na loja. Fins-de-semana, feriados e dias úteis entre as 17h e as 20h são as épocas que mais necessitam de colaboração.

Os voluntários que marcarem presença neste evento, terão garantido o acesso à Internet (móvel), caso levem o seu portátil.

Saiba mais sobre o projecto Simbiontes no website da Associação Viver a Ciência (http://viveraciencia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=187 ).

Aos voluntários que não sejam nossos associados, temos para oferecer uma anuidade gratuita como associado da Associação Viver a Ciência, com todas as vantagens que lhe estão associados - consultar lista de benefícios dos Sócios da VaC em (http://viveraciencia.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=85 )

Ajudem com o vosso tempo, é por uma boa causa!

Muito obrigada!

A equipa do Simbiontes”

06/11/2009

O APELO DA SELVA: Uma redacção muito bem esgalhada

MIGRAÇÕES NO REINO ANIMAL

Existem no reino animal espécies migratórias de todos os grandes grupos, das baleias aos patos, dos gnus às borboletas e aos salmões e tartarugas. Em todos estes casos, a migração ocorre por resposta a necessidades muito precisas da espécie: desovar, evitar o frio ou o calor, evitar a escassez de recursos alimentares, ou regressar ao ponto preciso onde deve realizar-se a reprodução, seja por motivos ambientais, como no caso do Abatroz-de-alto-mar, seja por motivos evolutivos, como é o caso da Tartaruga-do-Pacífico. Algumas migrações são regulares, repetindo-se todos os anos em resposta a relógios biológicos, sinalizações hormonais ou factores ambientais, e outras são irregulares, respondendo a factores que só ocorrem ocasionalmente. Uma boa ilustração de migração regular por resposta a factor hormonal é o das andorinhas que, mesmo que estejam numa gaiola em condições ambientais e de recursos alimentares perfeitos e imutáveis, começam a bater contra as grades e a manifestar uma enorme ansiedade quando chega a altura de partir. Um exemplo de migração regular regulada por factores ambientais é o das cegonhas do Alentejo, que deixaram de migrar para o Norte de África no Inverno quando o clima começou a aquecer e as suas condições de vida em Portugal foram artificialmente melhoradas pelo homem. Por último, indique-se um exemplo perfeito de migração irregular desencadeada por um factor ocasional: aquilo a que se chama a “migração suicida” dos lemingues.

Os lemingues são pequenos roedores do Árctico, sensivelmente do tamanho de um hamster. Regra geral, não migram. Mas se, numa determinada Primavera, as condições ambientais (clima ameno, abundância de recursos alimentares, escassez de predadores, etc) fizerem explodir em flecha o número dos contingentes populacionais, tornando a sobrevivência da população naquele local a todos os títulos insustentável, começam a afastar-se em massa do ponto de origem. Ora, como, regra geral, os seus habitats são zonas de fiordes ou línguas de tundra enfiadas por dentro de lagunas ou estreitos oceânicos, o resultado lógico é que acabam ou por despenhar-se das alturas ou afogar-se, morrendo aos milhares. É a sua forma de exercer controlo populacional. Claro que um roedor não tem consciência e livre arbítrio, e, por conseguinte, não se “suicida” –– mas esta imagem é de tal forma impressionante que ficou profundamente gravada na imaginação humana, presa a este nome de gíria antropocêntrico.

Para que as migrações animais se mantenham, com a sua importância crucial para a salvaguarda da harmonia do planeta, é necessário que a humanidade tenha extremos de cuidado com as suas actividades e a forma como interfere com a pulsação do Planeta. Actividades que começamos por considerar completamente inocentes surtem efeitos desastrosos sobre populações enormes, com uma cascata quase infindável de efeitos colaterais nocivos sobre a pirâmide de outros organismos de, de uma forma ou de outra, lhes estavam associados em cadeia. Vejamos, apenas, dois exemplos muito simples.

Os gnus das savanas do Sul de África têm rotas migratórias muito longas, extremamente complexas, que cobrem um território vastíssimo e condicionam uma cadeia complexa de plantas, simbiontes, presas e predadores. Há cerca de trinta anos, começaram a abrir-se estradas de asfalto nos territórios de migração dos gnus. As migrações ficaram imediatamente perturbadas, com consequências desastrosas para toda a cadeia que lhes estava associada: como não conheciam o asfalto, os gnus chegavam à beira dessas estradas e, pura e simplesmente, paravam. Perante o absoluto desconhecido, pura e simplesmente ficavam onde estavam, incapazes de prosseguir o seu caminho. Milhões de gnus morreram e várias áreas conheceram erosões e desertificações sem precedentes por causa deste pormenor tão simples.

A maioria das baleias migra para se juntar nas suas áreas de reprodução, e fá-lo mantendo contacto populacional por ultra-sons que as conduzem em massa até ao lugar certo. O problema é que, a partir da II Guerra Mundial, o fundo do mar foi ficando mais e mais cheio de cabos de radar, sonares de submarinos, ondas sonoras de toda a espécie de engenhos humanos, e as baleias deixaram de conseguir ouvir-se umas às outras no meio da cacofonia que se instalou nos fundos oceânicos. Hoje em dia, com numerosas espécies de grandes baleias e cachalotes ameaçados de extinção, estes animais não conseguem encontrar as suas rotas, perdem-se, dão à praia nos locais mais inesperados do Planeta –– e, inevitavelmente, não se reproduzem. Nem sequer sabemos se ainda conseguiremos chegar a salvar a baleia azul, o maior mamífero do mundo.

Claro que há muita coisa que podemos de fazer. Os acordos de Kioto, que visam reduzir a quantidade de emissões tóxicas e reverter o processo de aquecimento global, permitirá que toda a fauna migratória reencontre as suas antigas condições climatéricas e os níveis oceânicos que mantinham os seus mecanismos ancestrais a funcionar, e isso já seria uma grande ajuda. Estão em curso negociações de abolição de fronteiras entre o Zimbawe, a Africa do Sul e Moçambique na zona em que os seus parques naturais (Kruegger, Gurongosa e Kol’Abe)se fundem, para restaurar sem asfalto quase todo o território dos gnus e revitalizar a savana; e isso devolveria a África uma boa parte da sua antiga pujança natural. Há muito mais pequenos passos destes que podemos dar, mas precisamos que os grandes gigantes poluentes como a China, a Rússia e os Estados Unidos sejam os primeiros a querer __mesmo__liderar o processo.

Existem no reino animal espécies migratórias de todos os grandes grupos, das baleias aos patos, dos gnus às borboletas e aos salmões e tartarugas. Em todos estes casos, a migração ocorre por resposta a necessidades muito precisas da espécie: desovar, evitar o frio ou o calor, evitar a escassez de recursos alimentares, ou regressar ao ponto preciso onde deve realizar-se a reprodução, seja por motivos ambientais, como no caso do Abatroz-de-alto-mar, seja por motivos evolutivos, como é o caso da Tartaruga-do-Pacífico. Algumas migrações são regulares, repetindo-se todos os anos em resposta a relógios biológicos, sinalizações hormonais ou factores ambientais, e outras são irregulares, respondendo a factores que só ocorrem ocasionalmente. Uma boa ilustração de migração regular por resposta a factor hormonal é o das andorinhas que, mesmo que estejam numa gaiola em condições ambientais e de recursos alimentares perfeitos e imutáveis, começam a bater contra as grades e a manifestar uma enorme ansiedade quando chega a altura de partir. Um exemplo de migração regular regulada por factores ambientais é o das cegonhas do Alentejo, que deixaram de migrar para o Norte de África no Inverno quando o clima começou a aquecer e as suas condições de vida em Portugal foram artificialmente melhoradas pelo homem. Por último, indique-se um exemplo perfeito de migração irregular desencadeada por um factor ocasional: aquilo a que se chama a “migração suicida” dos lemingues.

Os lemingues são pequenos roedores do Árctico, sensivelmente do tamanho de um hamster. Regra geral, não migram. Mas se, numa determinada Primavera, as condições ambientais (clima ameno, abundância de recursos alimentares, escassez de predadores, etc) fizerem explodir em flecha o número dos contingentes populacionais, tornando a sobrevivência da população naquele local a todos os títulos insustentável, começam a afastar-se em massa do ponto de origem. Ora, como, regra geral, os seus habitats são zonas de fiordes ou línguas de tundra enfiadas por dentro de lagunas ou estreitos oceânicos, o resultado lógico é que acabam ou por despenhar-se das alturas ou afogar-se, morrendo aos milhares. É a sua forma de exercer controlo populacional. Claro que um roedor não tem consciência e livre arbítrio, e, por conseguinte, não se “suicida” –– mas esta imagem é de tal forma impressionante que ficou profundamente gravada na imaginação humana, presa a este nome de gíria antropocêntrico.

Para que as migrações animais se mantenham, com a sua importância crucial para a salvaguarda da harmonia do planeta, é necessário que a humanidade tenha extremos de cuidado com as suas actividades e a forma como interfere com a pulsação do Planeta. Actividades que começamos por considerar completamente inocentes surtem efeitos desastrosos sobre populações enormes, com uma cascata quase infindável de efeitos colaterais nocivos sobre a pirâmide de outros organismos de, de uma forma ou de outra, lhes estavam associados em cadeia. Vejamos, apenas, dois exemplos muito simples.

Os gnus das savanas do Sul de África têm rotas migratórias muito longas, extremamente complexas, que cobrem um território vastíssimo e condicionam uma cadeia complexa de plantas, simbiontes, presas e predadores. Há cerca de trinta anos, começaram a abrir-se estradas de asfalto nos territórios de migração dos gnus. As migrações ficaram imediatamente perturbadas, com consequências desastrosas para toda a cadeia que lhes estava associada: como não conheciam o asfalto, os gnus chegavam à beira dessas estradas e, pura e simplesmente, paravam. Perante o absoluto desconhecido, pura e simplesmente ficavam onde estavam, incapazes de prosseguir o seu caminho. Milhões de gnus morreram e várias áreas conheceram erosões e desertificações sem precedentes por causa deste pormenor tão simples.

A maioria das baleias migra para se juntar nas suas áreas de reprodução, e fá-lo mantendo contacto populacional por ultra-sons que as conduzem em massa até ao lugar certo. O problema é que, a partir da II Guerra Mundial, o fundo do mar foi ficando mais e mais cheio de cabos de radar, sonares de submarinos, ondas sonoras de toda a espécie de engenhos humanos, e as baleias deixaram de conseguir ouvir-se umas às outras no meio da cacofonia que se instalou nos fundos oceânicos. Hoje em dia, com numerosas espécies de grandes baleias e cachalotes ameaçados de extinção, estes animais não conseguem encontrar as suas rotas, perdem-se, dão à praia nos locais mais inesperados do Planeta –– e, inevitavelmente, não se reproduzem. Nem sequer sabemos se ainda conseguiremos chegar a salvar a baleia azul, o maior mamífero do mundo.

Claro que há muita coisa que podemos de fazer. Os acordos de Kioto, que visam reduzir a quantidade de emissões tóxicas e reverter o processo de aquecimento global, permitirá que toda a fauna migratória reencontre as suas antigas condições climatéricas e os níveis oceânicos que mantinham os seus mecanismos ancestrais a funcionar, e isso já seria uma grande ajuda. Estão em curso negociações de abolição de fronteiras entre o Zimbawe, a Africa do Sul e Moçambique na zona em que os seus parques naturais (Kruegger, Gurongosa e Kol’Abe)se fundem, para restaurar sem asfalto quase todo o território dos gnus e revitalizar a savana; e isso devolveria a África uma boa parte da sua antiga pujança natural. Há muito mais pequenos passos destes que podemos dar, mas precisamos que os grandes gigantes poluentes como a China, a Rússia e os Estados Unidos sejam os primeiros a querer __mesmo__liderar o processo.

02/11/2009

NOTA BENE: Rituais de Fertilidade

SAÍDA DE CAMPO DE HISTÓRIA DO PENSAMENTO BIOLÓGICO

De 29 a 31 de Maio de 2010

Máximo: 20 participantes

Os rituais de frutificação, tanto da Natureza em geral como da humanidade em particular, com todas as suas variantes e lendas espalhadas pelo espaço do mundo, existem –– pelo menos –– desde que existem registos do pensamento e comportamento humano em todos os quadrantes do Planeta. Esta saída de campo, inserida no programa de História do Pensamento Biológico mas aberta a todos os alunos, docentes, e outros cidadãos interessados em saber mais, ver melhor, e entender mais profundamente, destina-se a visitar uma zona, na orla costeira alentejana próxima da região de Grândola, onde vários destes rituais se praticaram, ou continuam em funcionamento, enquanto outros deixaram vestígios bem visíveis para o olho minimamente treinado. Desta forma, pretende-se obter para uma visão mais clara de como tem funcionado o entendimento português destas práticas, bem como revelar a existência no nosso país de cultos de renascimento e protecção divina radicalmente trans-históricos e trans-culturais.

A –– PROGRAMA

A realizar em jipe e moto4 devido à localização remota e isolada dos locais de prática de todos os rituais mencionados, a visita abrange os seguintes pontos:

1 –– Ruína da capelinha da Senhora do Livramento, de onde se observam 14 vilas, 7 com castelo e 7 sem castelo, juntamente com 15% da costa portuguesa. O local marca a narrativa lendária que aparece em vários outros cultos universais: a ritualização da coexistência homem/animal através do pacto selado pelo leite materno.

2 –– Serra dos Porcos. O local tem este nome devido à prática, ainda hoje observada, de deixar ao relento, e com acesso fácil, as porcas em cio, a fim de serem cobertas pelos javalis: à crença de que do emprenhamento por um animal selvagem resultará uma descendência mais resistente e fecunda, junta-se o encantamento destinado a que, através da potência do javali que cobre a porca da família, os homens que a constituem se tornem mais potentes em poder e dinheiro.

3 –– Fonte afrodisíaca. Esta variação sobre o tema da água mágica que cura a infertilidade feminina ou a impotência masculina através dos poderes de vida que vêm do centro da Terra continua em uso nos tempos de hoje. O efeito pode procurar-se quer por ingestão quer por banho.

4 –– Necrópole. Trata-se de um dos poucos cemitérios pré-históricos ainda bem conservados onde se enterravam os mortos em posição fetal, prontos para o renascimento que se seguiria. Note-se que o conhecimento da posição fetal denota a prática antiquíssima das dissecações de mulheres em estado mais ou menos adiantado de gravidez, para a observação do novo ser que germina dentro delas.

5 –– Dolmen. Estas e outros estruturas mortuárias, onde pedras grandes e fortes marcam a zona em que se enterram os mortos, têm tradicionalmente a função de não deixar a Morte propagar-se para os campos circundantes, por forma a garantir que o solo continua frutífero.

6 –– Represa Romana. A lenda que acompanha esta construção, desta vez com a complexidade adicional de envolver uma moira encantada, é outro exemplo da ritualização da coexistência homem/animal através do pacto selado pelo leite materno, tal como mencionado para a Senhora do Livramento.

B –– INFRA-ESTRUTURAS

A deslocação para a zona da visita, bem como a viagem de regresso, serão asseguradas pelo autocarro da ULHT.

Os participantes ficarão alojados por duas noites no Monte Cabeço do Ouro (turismo rural), usufruindo de quartos com cama e roupa, casa de banho individual devidamente equipada, e, sempre que possível, sala e kitchinette.

O alojamento inclui o pequeno-almoço de sábado e domingo, os jantares de sexta e sábado, e pique-nique de almoço para sábado e domingo.

O alojamento no Monte inclui ainda acesso gratuito e ilimitado à piscina, às máquinas de exercício físico e aos matraquilhos, bem como a deslocação a uma das praias da zona (Carvalhal, Aberta Nova, Melides) depois da conclusão do programa da visita. A utilização do jacuzzi e da sauna, bem como os passeios a cavalo, deverão ser pagos separadamente. É desaconselhada, neste caso excepcional, a visita às várias discotecas da zona (a mais famosa é a de Santiago do Cacém), dada a necessidade de iniciar cedo o dia de trabalho de campo tanto sábado como domingo.

C–– CUSTOS

O pacote completo, à excepção dos extras mencionados acima, fica por 120E/visitante. O montante só necessita de ser pago na data da saída de campo. Dado o limite de 20 pessoas/máximo, as inscrições deverão ser feitas o mais depressa possível no Secretariado de Biologia da ULHT, 217515573.

NOTA BENE: HISTÓRIA DA IMORTALIDADE

Ciclo de Conferências

“Histórias da Imortalidade”

CULTURGEST/Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Pequeno Auditório da Culturgest

De 5 a 9 de Abril

Ciência que vende jornais:

Sobre a Imortalidade e as suas novas roupagens

A Fonte da Eterna Juventude consta de praticamente todas as narrativas de viagem medievais, assim como a Pedra Filosofal consta de outros tantos manuais de alquimia. Temos connosco um legado riquíssimo, pratico e teórico, de filtros da vida eterna e de poções de imortalidade. Nos nossos dias, acreditámos, uma vez e mais outra, e mais outra, que as grandes vitórias da ciência iam proporcionar-nos um mundo muitíssimo mais agradável, ao mesmo tempo que os milagres da medicina iam oferecer-nos uma vida longa e digna, imensamente gratificante.

Tantas desilusões mais tarde, por que é que continuamos a acreditar num mesmo sonho, que no entanto sabemos ser parte integrante de uma mitologia humana com dezenas de faces? Agora é a clonagem terapêutica com cultura de células estaminais humanas que ai rejuvenescer-nos os órgãos, são as capacidades regenerativas dos répteis ou dos crustáceos que vão ensinar-nos a recuperar intactos de acidentes que de outra forma nos tornariam tetraplégicos, é um cientista português que garante nas notícias da manhã que seremos imortais daqui a cem anos, depois é um cientista americano que afirma que um século é excesso de zelo: mais vinte anos e a imortalidade estará assegurada. Isto, obviamente, vende jornais – e, como tal, prolifera nas capas das revistas, nas páginas centrais da imprensa, nas vozes da rádio, nas entrevistas televisivas (que, significativamente, nunca são debates): esta é a ordem do dia, e quase ninguém está em paz com ela.

Viver mais anos em boa saúde? Óptimo, mas quantos anos, a que preço – e alguém pressupõe que as condições de acesso ao bem-estar vão ser as mesmas em todas as partes do mundo?

E agora, vários degraus acima, quem é que quer mesmo viver para sempre? É verdade que ninguém gosta da Morte. Mas alguém está preparado para a Eternidade? O ciclo de Conferências “Histórias da Imortalidade” lida com todas estas questões, dos desenvolvimentos científicos aos enquadramentos religiosos.

O Encontro, logo a seguir à Páscoa, tem 3 blocos distintos:

Bloco 1: das 15.45 às 16.45:

Comunicações mais para debutantes ou colegas de poucas palavras, de 15 minutos cada seguidos de um máximo de 10 minutos de debate. Estas inscrições requerem inscrição, com envio título, CV de 1 parágrafo e abstract de 1 parágrafo). As inscrições podem ser feitas para

mfn@uevora.pt

ou para

sec.biologia@gmail.com até 28 de Fevereiro de 2010.

Bloco 2: das 17 às 18:

Comunicações para seniores (por convite), com tempo igual de palestra e conversa com o público (aproximadamente 30 min. para cada parte). O alinhamento previsto é o seguinte:

Dia 5 –– Ana Maria Rodrigues (Dept. História FLUL)

Imortalidade na Idade Média

Dia 6 –– Paulo Mendes pinto (FFUL/ULHT)

A imortalidade nas religiões do mundo

Dia 7 -- Eduardo Crespo, FCUL

A tanatologia do desenvolvimento

Dia 8 –– (a anunciar)

Dia 9 –– (a anunciar)

Comunicações acompanhadas por título, abstract, texto integral (para publicação) e CV de 1 parágrafo.

Bloco 3: das 18.30 às 20.00

Palestras de 1h com 30 min de debate, por convite:

5 -- Clara Pinto Correia

Viver para sempre, moda e credulidade

6 -- Peter Stilwell

A imortalidade na mitologia cristã

7 -- Teresa Avelar

Evolução e imortalidade

8 -- Ana Paula Guimarães e Francisco Vaz da Silva

Imortalidade na tradição popular portuguesa

9 -- Dominic Poccia

The American "War on Cancer": a concise history of bootlegging

“Histórias da Imortalidade”

CULTURGEST/Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Pequeno Auditório da Culturgest

De 5 a 9 de Abril

Ciência que vende jornais:

Sobre a Imortalidade e as suas novas roupagens

A Fonte da Eterna Juventude consta de praticamente todas as narrativas de viagem medievais, assim como a Pedra Filosofal consta de outros tantos manuais de alquimia. Temos connosco um legado riquíssimo, pratico e teórico, de filtros da vida eterna e de poções de imortalidade. Nos nossos dias, acreditámos, uma vez e mais outra, e mais outra, que as grandes vitórias da ciência iam proporcionar-nos um mundo muitíssimo mais agradável, ao mesmo tempo que os milagres da medicina iam oferecer-nos uma vida longa e digna, imensamente gratificante.

Tantas desilusões mais tarde, por que é que continuamos a acreditar num mesmo sonho, que no entanto sabemos ser parte integrante de uma mitologia humana com dezenas de faces? Agora é a clonagem terapêutica com cultura de células estaminais humanas que ai rejuvenescer-nos os órgãos, são as capacidades regenerativas dos répteis ou dos crustáceos que vão ensinar-nos a recuperar intactos de acidentes que de outra forma nos tornariam tetraplégicos, é um cientista português que garante nas notícias da manhã que seremos imortais daqui a cem anos, depois é um cientista americano que afirma que um século é excesso de zelo: mais vinte anos e a imortalidade estará assegurada. Isto, obviamente, vende jornais – e, como tal, prolifera nas capas das revistas, nas páginas centrais da imprensa, nas vozes da rádio, nas entrevistas televisivas (que, significativamente, nunca são debates): esta é a ordem do dia, e quase ninguém está em paz com ela.

Viver mais anos em boa saúde? Óptimo, mas quantos anos, a que preço – e alguém pressupõe que as condições de acesso ao bem-estar vão ser as mesmas em todas as partes do mundo?

E agora, vários degraus acima, quem é que quer mesmo viver para sempre? É verdade que ninguém gosta da Morte. Mas alguém está preparado para a Eternidade? O ciclo de Conferências “Histórias da Imortalidade” lida com todas estas questões, dos desenvolvimentos científicos aos enquadramentos religiosos.

O Encontro, logo a seguir à Páscoa, tem 3 blocos distintos:

Bloco 1: das 15.45 às 16.45:

Comunicações mais para debutantes ou colegas de poucas palavras, de 15 minutos cada seguidos de um máximo de 10 minutos de debate. Estas inscrições requerem inscrição, com envio título, CV de 1 parágrafo e abstract de 1 parágrafo). As inscrições podem ser feitas para

mfn@uevora.pt

ou para

sec.biologia@gmail.com até 28 de Fevereiro de 2010.

Bloco 2: das 17 às 18:

Comunicações para seniores (por convite), com tempo igual de palestra e conversa com o público (aproximadamente 30 min. para cada parte). O alinhamento previsto é o seguinte:

Dia 5 –– Ana Maria Rodrigues (Dept. História FLUL)

Imortalidade na Idade Média

Dia 6 –– Paulo Mendes pinto (FFUL/ULHT)

A imortalidade nas religiões do mundo

Dia 7 -- Eduardo Crespo, FCUL

A tanatologia do desenvolvimento

Dia 8 –– (a anunciar)

Dia 9 –– (a anunciar)

Comunicações acompanhadas por título, abstract, texto integral (para publicação) e CV de 1 parágrafo.

Bloco 3: das 18.30 às 20.00

Palestras de 1h com 30 min de debate, por convite:

5 -- Clara Pinto Correia

Viver para sempre, moda e credulidade

6 -- Peter Stilwell

A imortalidade na mitologia cristã

7 -- Teresa Avelar

Evolução e imortalidade

8 -- Ana Paula Guimarães e Francisco Vaz da Silva

Imortalidade na tradição popular portuguesa

9 -- Dominic Poccia

The American "War on Cancer": a concise history of bootlegging

13/10/2009

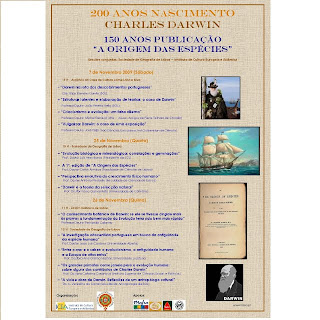

NOTA BENE: Darwin

Este ano celebram-se os 200 anos do nascimento de Charles Darwin (1809-1882), e os 150 anos da publicação de uma das suas mais importantes obras A Origem das Espécies (1859). Em virtude deste acontecimento, têm sido diversas as obras editadas sobre este cientista do século XIX e a teoria da evolução - cuja autoria é atribuída a Darwin e a Alfred Russel Wallace (1823-1913).

Venho, então, por este meio, divulgar a existência de um livro publicado recentemente (Setembro de 2009) em Portugal sobre esta temática:

Thomas Lepeltier, A Heresia de Darwin: O eterno retorno do criacionismo, Texto Editores, Lisboa, 2009

Thomas Lepeltier é jornalista, historiador de ciências e professor na Universidade de Oxford. Neste livro, aborda a "evolução" do pensamento (e dos conceitos/ideias) transformista e criacionista desde os séculos XVII até ao presente.

Se o leitor pretender saber mais sobre esta temática, sugiro também um livro publicado em 2007:

Augusta Gaspar (coordenação), Evolução e Criacionismo: uma relação impossível, Quasi-edições, Vila Nova de Famalicão, 2007

10/10/2009

PARA SEMPRE: La Mettrie

“Sim, o conhecimento [Étude]é um prazer de todas as idades, de todos os lugares, de todas as estações e de todos os momentos”.

in La Mettrie, O Homem-Máquina

09/10/2009

08/10/2009

VOZES: Em defesa das praias

Do meu amigo António, dedicado há mais de uma década à questão da protecção e manutenção das praias, chegou-me uma reflexão tristemente apropriada ao fim da época balnear 2009.

Passo a citar:

“Somos todos tão bons”

Grândola 26 /09 /2009

No início deste exercício de reflexão, vem-me à memória um texto do José Mário Branco (FMI), em que ele diz “Somos todos tão bons”.

Somos provavelmente um dos maiores Países da Europa, se tivermos em conta aquilo que muitos esquecem: o nosso “território” marítimo, que tem servido para tudo e para nada.

Soube há poucas horas que mais 3 pessoas morreram afogadas sem assistência, na praia da Fonte do Cortiço, no Concelho de Santiago do Cacem. Isto aconteceu, portanto, em plena época balnear, que vai de 01 de Junho a 30 de Setembro –– tal como decretada pelo Instituto Socorros a Náufragos, numa abertura com pompa e circunstancia que decorreu há 2 anos a escassos metros dessa praia agora tragicamente trazida á ribalta. Eu sei, todos sabemos, que depois o que realmente vigora são as regras do mercantilismo, uns porque se assumem como prestadores de serviços mas depois não conseguem cumpri-los, outros porque sempre poupam alguns trocados; e as Entidades coniventes em tudo lá vão “olhando” para o lado e concordam com o que lhes é praticamente imposto. As vitimas essas não têm culpa, pois, é isso, estamos a falar da vida humana, que: Não tem preço mas tem custos.

Tudo isto se resume a uma enorme falácia. O Nadador Salvador, tal como funciona nos moldes actuais, está moribundo, senão mesmo morto. Mantê-lo nos cuidados intensivos é pura perda de tempo. Mais, é um risco objectivo e permanente para os utentes das praias.

Passo a explicar:

Uma formação de cento e poucas horas não é, e dificilmente virá a ser considerada como apta para uma qualquer profissão. A formação académica e a qualificação técnico/profissional são a pedra de toque para uma profissionalização. Desengane-se quem pense contrariar este processo: o curso Técnico/Profissional de salvamento aquático já se lecciona em algumas escolas secundarias e técnicas deste País, credenciado e subsidiado (eu disse bem, subsidiado) pelos Ministérios da Educação e da Segurança Social.

O grande problema é que alguns autistas continuam a insistir no saudosismo do passado. E então fazem-se cursos, reciclagens, associações e federações, pura e simplesmente processos intelectualmente medíocres, para, como dizem os nossos irmãos Brasileiros, “boi ver” –– e, mais grave, para alguns aproveitamentos pessoais.

Alguém poderá ser dizer bem alto que chega de sermos “tão bons”? É preciso dizer BASTA, este modelo de salvamento aquático não serve, está caduco é completamente obsoleto, dê-se para abate, por que razão se continua a travar o inevitável?

Estes quase 900 km de costa merecem técnicos profissionais que o sejam na sua plenitude, e não pouco mais que uns quantos (esforçados) tarefeiros a recibo verde.

Dê-se formação a estes jovens condigna e capaz de os levar á profissionalização, deixem a demagogia de pacotilha, concertem-se os esforços num caminho sério, por favor Nadadores Salvadores e candidatos, dirijam-se ás entidades de formação (Escolas secundarias e Técnicas) para obterem a requalificação de Técnico de Salvamento Aquático, e assim poderão reivindicar a vossa profissionalização.

Não podia fechar esta reflexão sem elogiar a Junta de freguesia de Melides na pessoa do Senhor Presidente e provavelmente mais alguns por cumprirem a lei e assim poderem “deitar” a cabeça na almofada com a consciência tranquila.

António E. Menezes e Cunha

Email: ant.menezes@clix.pt

Passo a citar:

“Somos todos tão bons”

Grândola 26 /09 /2009

No início deste exercício de reflexão, vem-me à memória um texto do José Mário Branco (FMI), em que ele diz “Somos todos tão bons”.

Somos provavelmente um dos maiores Países da Europa, se tivermos em conta aquilo que muitos esquecem: o nosso “território” marítimo, que tem servido para tudo e para nada.

Soube há poucas horas que mais 3 pessoas morreram afogadas sem assistência, na praia da Fonte do Cortiço, no Concelho de Santiago do Cacem. Isto aconteceu, portanto, em plena época balnear, que vai de 01 de Junho a 30 de Setembro –– tal como decretada pelo Instituto Socorros a Náufragos, numa abertura com pompa e circunstancia que decorreu há 2 anos a escassos metros dessa praia agora tragicamente trazida á ribalta. Eu sei, todos sabemos, que depois o que realmente vigora são as regras do mercantilismo, uns porque se assumem como prestadores de serviços mas depois não conseguem cumpri-los, outros porque sempre poupam alguns trocados; e as Entidades coniventes em tudo lá vão “olhando” para o lado e concordam com o que lhes é praticamente imposto. As vitimas essas não têm culpa, pois, é isso, estamos a falar da vida humana, que: Não tem preço mas tem custos.

Tudo isto se resume a uma enorme falácia. O Nadador Salvador, tal como funciona nos moldes actuais, está moribundo, senão mesmo morto. Mantê-lo nos cuidados intensivos é pura perda de tempo. Mais, é um risco objectivo e permanente para os utentes das praias.

Passo a explicar:

Uma formação de cento e poucas horas não é, e dificilmente virá a ser considerada como apta para uma qualquer profissão. A formação académica e a qualificação técnico/profissional são a pedra de toque para uma profissionalização. Desengane-se quem pense contrariar este processo: o curso Técnico/Profissional de salvamento aquático já se lecciona em algumas escolas secundarias e técnicas deste País, credenciado e subsidiado (eu disse bem, subsidiado) pelos Ministérios da Educação e da Segurança Social.

O grande problema é que alguns autistas continuam a insistir no saudosismo do passado. E então fazem-se cursos, reciclagens, associações e federações, pura e simplesmente processos intelectualmente medíocres, para, como dizem os nossos irmãos Brasileiros, “boi ver” –– e, mais grave, para alguns aproveitamentos pessoais.

Alguém poderá ser dizer bem alto que chega de sermos “tão bons”? É preciso dizer BASTA, este modelo de salvamento aquático não serve, está caduco é completamente obsoleto, dê-se para abate, por que razão se continua a travar o inevitável?

Estes quase 900 km de costa merecem técnicos profissionais que o sejam na sua plenitude, e não pouco mais que uns quantos (esforçados) tarefeiros a recibo verde.

Dê-se formação a estes jovens condigna e capaz de os levar á profissionalização, deixem a demagogia de pacotilha, concertem-se os esforços num caminho sério, por favor Nadadores Salvadores e candidatos, dirijam-se ás entidades de formação (Escolas secundarias e Técnicas) para obterem a requalificação de Técnico de Salvamento Aquático, e assim poderão reivindicar a vossa profissionalização.